建設工事を発注する際、積算金額を算出するために、協力会社へ見積書を依頼する必要があります。

見積依頼書は具体的にどのような書式で、どのような項目を書くべきか詳しく理解していない方もいるのではないでしょうか?

今回は、見積依頼書について書式や項目なども含めて解説します。

目次

見積依頼書とは?

見積依頼書とは、名前の通り、取引先等へ発注を検討しているときに、見積りを依頼する書類です。

具体的には、発注する建設工事にどれだけ費用がかかるかを把握するために、業者に対して費用の算出を依頼する文書のことを指します。

この見積依頼書は、正式な見積書を依頼する際に用いられますが、提出先に発注することを前提として見積依頼書を作成する場合もあります。

ちなみに、見積書に関しては、「建設業での見積書の書き方は?書くべき項目や効率化する方法」でも解説しているため、気になる方はぜひチェックしてください。

見積依頼書の必要性

見積依頼書を提出する理由は、建設業法にて具体的な見積内容を書面で依頼することが推奨されているためです。

書面での提出が義務化されているわけではありません。

しかし建設業法では見積りを依頼する工事に関して具体的な内容を提示する必要があるとされており、書面での提出が実質的に必要となります。

また、口頭で見積依頼をおこなえば、書面上に具体的な内容や条件を残していないため、言った言わないのトラブルとなりやすいです。

未然にトラブルを防止するためにも、書面でのやり取りをおこなった方がいいでしょう。

見積依頼書で提示する条件は法律で定められている

建設工事で提出する見積依頼書ですが、実は建設業法にて記載すべき項目や条件などが定められています。

具体的に国土交通省が発行する「建設業法令遵守ガイドライン(第9版)」では、以下の項目を提示する必要があると定めています。

また、工事に関する情報として、以下2点も依頼先に情報提供する必要があることも、同ガイドラインに記載されています。

万が一、こうした項目が正当な理由なく提示されていない場合、建設業法違反として、罰則を科せられるケースもあるため、必要な情報は書面でしっかりと提供しておくことをおすすめします。

建設業における見積りは期間の定めがある

建設業で見積依頼は、ある程度の期間を確保するように建設業法にて規定されています。

工事の見積りを出す際、歩掛の計算や資材費用の把握などに多くの時間が必要でしょう。特に大規模な工事を実施する場合、複数の工事が組み合わさることも多く、すぐに見積りを出すことは困難です。

こうした工事特有の事情もあるため、建設業法では見積りを出す際に一定期間を設けることを義務化しています。

国土交通省が発行する「建設業法令遵守ガイドライン(第9版)では、見積りを依頼する際、1件あたりの工事金額によって以下のように期間を定めています。

上記は、見積依頼先に対して見積依頼の内容を提示してから、実際に契約が締結するまでの間に設けなければならない期間を示しています。

例えば、5月1日に見積依頼をおこない、予定価格が500万円未満の場合は5月3日、500万円以上5000万円未満は5月12日、5,000万円以上は5月17日以降での見積り提出が可能です。

ただし、上記の期間はあくまで想定される最短の期間であるため、工事規模などの事情によってはさらに期間が必要となることもあるでしょう。

仮に、上記の規定通りに見積りに必要な最低限の期間を設けなかった場合、建設業法違反となり、罰則を科される可能性もあります。

また、見積依頼先に正当な理由もなく、早く見積りを出すよう急かした場合などにも違反となる可能性があります。

見積依頼時には双方の話し合いのもと、適切な見積り期間を設けるようにしましょう。

見積依頼書の書式

ここでは、実際に見積依頼書の書式について解説します。

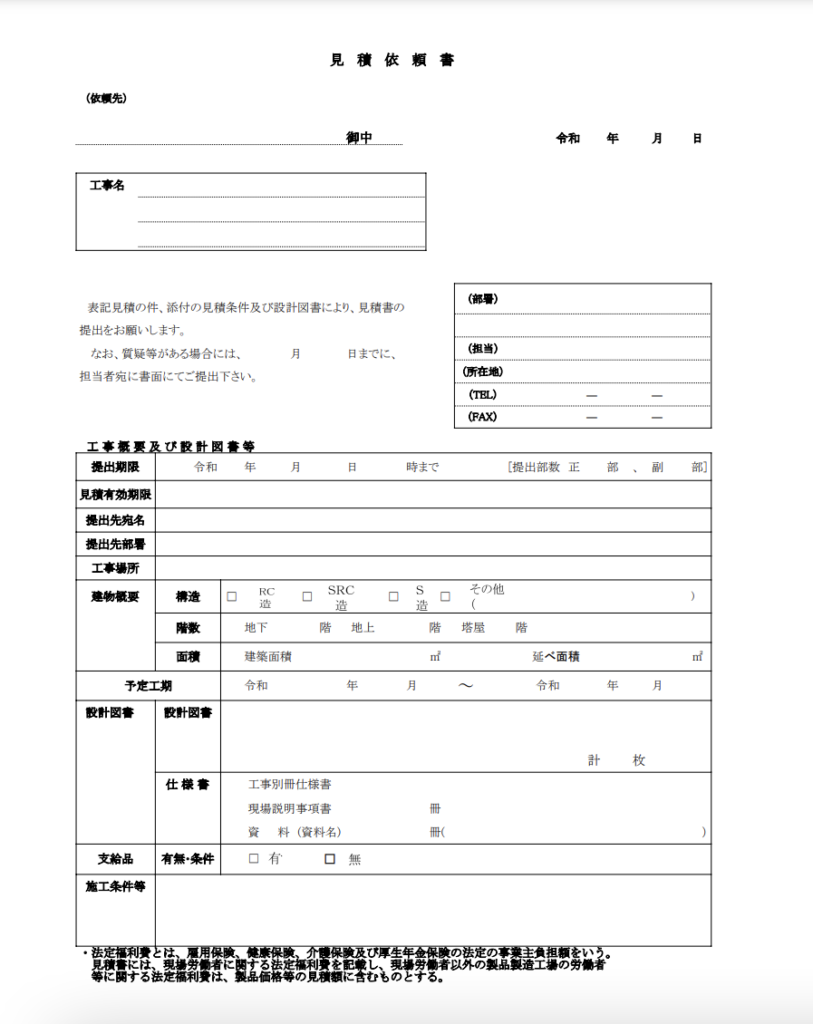

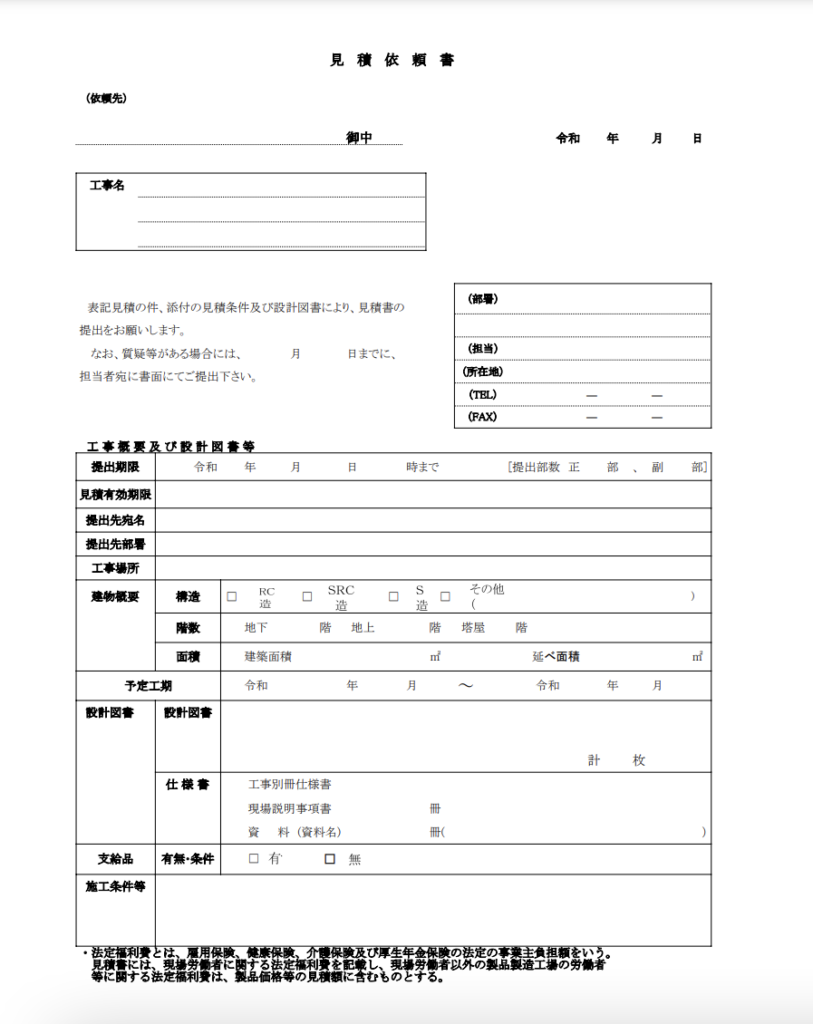

国土交通省は建設業で提出する見積依頼書に関して、参考書式を出しており、以下のような書式で記入する形が推奨されています。

記入する項目は、工事場所や建物概要、予定後期といった工事に関連する内容を記入していくほか、設計図書なども添付して、工事に関する情報を詳しく見積依頼先に伝えていくことが推奨されています。

また、施工条件には、先ほど見積書で提示する条件で紹介した、「工事の責任範囲」や「費用負担の割合」などの施工条件を詳しく記載していきます。

この書式は、あくまで一例であるため、見積依頼書に必要な条件をもれなく記載されていれば、どの書式でも問題ありません。

自社で使い慣れている書式があれば、それを使うといいでしょう。

見積依頼書を作成するポイント

見積り依頼書を作成するポイントについて解説します。

具体的には以下の2点が重要です。

何をいつまでに把握したいのかを記載する

1つ目のポイントは、何をいつまでに把握したいのかを記載することです。

両者に認識の相違がないよう、箇条書きや表などを用いてわかりやすく記入するなど相手への配慮をした方が、後のトラブルも少なくなります。

特に工事では「◯◯一式」と記載される場合が多いですが、「◯◯一式」の中に含まれる内容に、認識の相違がないかを確認しておく必要があるでしょう。

図面や仕様書などの関連資料をきちんと添付する

2つ目のポイントは、図面や仕様書などの関連資料を添付することです。

特に工事では、設計の仕様や建物の状況によって作業内容が異なるため、より工事の詳細がわかる関連資料を添付した方が正確な見積りを取得できます。

さらに、細かく工事内容や条件を示した資料も一緒に添付した方がいいでしょう。

まとめ

建設工事における見積依頼書の提出は必須ではありません。

ただし正確な見積りを取得し、スムーズに工事を進行させるためにも、作成することをおすすめします。

見積依頼書で記載する項目や提出期間は建設業法によって定められているため、しっかりとルールを守って作成してください。

また、見積書の作成・管理を効率的におこなうためには、「業務効率化ソフト」の導入がおすすめです。

コメントを残す