施工管理業務の効率化は、自社全体の利益の拡大や業務改善につながります。

しかし、施工管理の仕事は業務量が多く効率化が難しいとされてきました。

今回は、施工管理の効率化が難しい理由と効率化を進める利点、さらには具体的な改善案を紹介します。

施工管理の業務効率化はなぜ必要なのか

施工管理の業務効率化が重要視されている理由は主に2つです。

若手の施工管理不足が深刻

施工管理の業務効率化が求められている理由は、若手の施工管理不足からです。

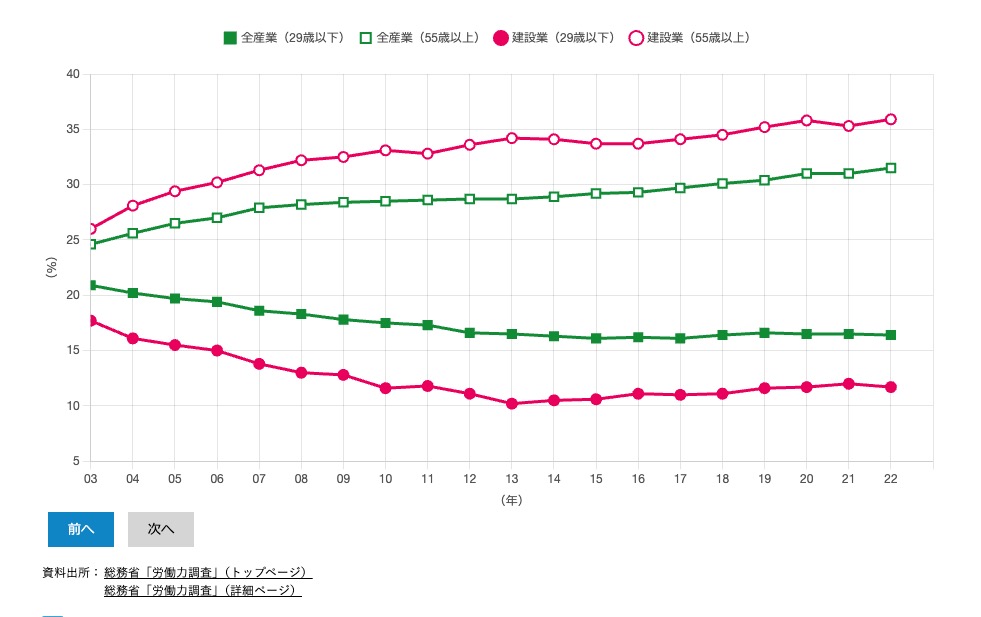

一般社団法人日本建設業連合会が発表した「建設労働」の統計によると、建設業は全産業と比較して高齢化が進んでいることがわかります。

施工管理職に限らず、建設業界の高齢化が問題視されています。

特に施工管理は経験と技能が求められる技術職であり、現場管理に欠かせない存在です。

施工管理者がいないと現場が回らなくなる可能性もあるため、早急に業務効率を上げて人手不足へ対応することが必要となります。

残業時間の上限規制への対応

2024年4月より、建設業界にも労働時間上限規制が適用され、雇用者側は労働時間の短縮に対する施策が求められています。

施工管理は業務の幅が広く、抱えている業務量が多いため、労働時間が長くなりがちな職種です。

働き方改革に対応するためにも、残業時間の長い施工管理の業務効率化により労働時間を短縮しなければなりません。

建設業界の働き方改革や36協定について知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

労働条件の良い会社への流出防止

施工管理士の資格を持つ人材は建設業界では主任技術者などを務めることができるため、どこの会社からもニーズが高いです。

そのため、自社の労働環境や待遇を改善しなければ、有能な人材が他社へ流出する可能性があります。

冒頭でも述べたように施工管理職が不足している今、施工管理の流出は工務店にとっても大きなダメージとなるでしょう。

労働環境を整え、施工管理ができる人材を流出させないためにも、業務効率アップによる環境改善が必須です。

施工管理の効率化が難しい理由

施工管理の業務が中々効率化できない原因を紹介します。

建設業界はアナログ傾向が強いことに加え、業務負荷も非効率化の要因となっています。

管理する業務の多さ

施工管理で扱う領域は多岐にわたります。

- 工期管理

- 生産管理

- 帳票作成

- 近隣住民との調整

- 人材の調整

施工管理をおこなうにあたり、人材だけでなく資材を管理し、さまざまな書類の作成も必要です。

仕事量に対応できる人員が不足し、効率化まで手が回っていないことが実情と言えます。

多くの作業員への情報共有

現場には多くの職人が携わります。

情報共有には、紙面の工程表や口頭での伝達が使われることが多いですが、スピードに欠け、また作業員の理解度にもばらつきが出やすいです。

情報共有を正しくおこなえないと、工期は遅れがち。また、共有のために資料を作成する手間も発生するでしょう。

情報の管理箇所のばらつき

施工管理をおこなうにあたり、多くの資料を使用します。

工程表や原価管理表、現場の図面や資料などを参照しますが、保管場所が複数あり、必要なデータを探さなければなりません。

情報が整理されていないと、資料を探すだけでも長時間を要します。

紙ベースの作業

建設業界はアナログ傾向が強く、電子契約を全体的に採り入れられていません。

そのためどうしても紙ベースの作業になってしまい、資料作成後の保管コストもかかります。

契約書などをファイルに綴じたり、必要なときに資料を探し出す時間もタイムロスの原因です。

原価管理の煩雑さ

建設現場において原価管理は欠かせませんが、計算方法が非常に煩雑です。

複数の資材・人材コストを予算と照らし合わせて管理する際に時間がかかり、ミスも発生しやすいことが問題点でしょう。

特に多くの人材や資材がかかわる建設現場の原価管理は難しい仕事と言われており、業務効率化の妨げとなっています。

移動や着替えなどのタイムロス

施工管理の効率化が難しい理由は、現場への移動や着替えなどのタイムロスが多いためです。

施工管理は朝早く現場へ向かい、着替えなどを済ませてから現場巡回をおこないます。

また、現場巡回後は書類作成のために一度事務所へ戻って作業する必要があるため、大幅なロスタイムが生じる点が問題です。

施工管理が現場と書類作成双方の仕事を請け負うが故のタイムロスも、施工管理の業務効率化を難しくしています。

施工管理を効率化すれば労働環境が改善

施工管理の仕事を効率化するとどのようなメリットを得られるのでしょうか。

管理フローの変更は導入直後に混乱を招きがちですが、慣れてくれば労働環境の改善につながります。

長時間労働対策

施工管理の効率化によって得られる最も大きな効果は長時間労働対策です。

施工管理や現場監督は、現場に出て作業現場における問題解決と工期管理をおこないます。

そのうえで作業終了後に事務所に戻り、生産管理の書類や日報作成をおこなうため、どうしても残業が多くなりがちです。

ただ、効率化により現場に行かず書類作成に集中できる、または書類作成の時間を短縮化して残業を減らせます。

「施工管理業務がきつい」と言われる現状については、以下の記事で解説しているため併せて参考にしてください。

労働環境の改善

長時間労働が改善すると、作業員が早く帰宅でき十分な休息時間を取れます。

体力的な消耗やストレスの解消にも役立ち、作業員が気持ちよく働く環境を作れるでしょう。

建設業界は週休二日制を確保できていない企業も多いです。

しかし、効率の良い施工管理で工事フローの問題点を発見しさらに改善していけば、工期の短縮につながり、週休二日制も導入しやすくなるでしょう。

週休2日制を導入する方法については、以下の記事で解説しています。

福利厚生の充実

施工管理の効率化で人的コスト・資材コストの問題点を発見、改善できます。

結果的にコストが減り、浮いた経費で福利厚生を導入しやすくなるでしょう。

社会保険への加入を促進したり、社員に対して福利厚生施設の利用などの特典も提供できます。

自社の施工管理を効率化すれば、より従業員にとって魅力のある企業体制を築けるでしょう。

新規雇用の増加

施工管理の効率化に取り組み労働環境の改善や福利厚生を充実させれば、新規雇用の増加も見込めるでしょう。

現状では、建設業界に対して3K(きつい・汚い・危険)のイメージを抱かれており、入職希望者が減少傾向にあります。

しかし、イメージが改善され魅力のある仕事だと伝われば、若い人材や女性の雇用が増えるでしょう。

施工管理を効率化する方法

施工管理業務を効率化する方法は以下の7つです。

具体的にどのような試みで施工管理の業務改善ができるのかを説明します。

施工管理システムの導入

施工管理業務の改善には、施工管理システムの導入がおすすめです。

システム導入によるメリットとデメリットを比較しました。

施工管理システムを使用すれば、工程管理業務を効率化できます。

工程表の作成や修正、共有も容易になり、効率化を妨げるハードルの改善が可能です。

また、帳票作成機能を搭載したシステムを選べば、書類作成も効率化します。

工程管理や生産管理に欠かせない図面や書類などの資料も一元管理できる点もメリットです。

ただし、導入にはコストがかかるため、長い目で見て削減できるコストとシステムの利用コストは必ず計算しましょう。

また操作に慣れるまで時間がかかる可能性があるため、ベンダーによるサポートも確認してから導入すべきです。

施工管理システムの概要やおすすめのシステムは、以下の記事で紹介しています。

モバイル端末の使用

作業員にモバイル端末を配布し、情報共有に使いましょう。

モバイル端末なら現場で作業しながら情報を確認したり、口頭・チャットで指示できます。

例えば工程表に変更があった場合、事務所で更新をおこなうだけで、すぐに作業員へ情報が伝わるでしょう。

情報の一元管理

施工管理で使用する資料を一元管理することも大事です。

資料の保管場所が一か所にまとめられていると、参照ミスや非効率を防げます。

例えば施工管理システム上に資料を保管すれば、ひとつのシステム内で資料を検索・閲覧・参照できるでしょう。

書類の電子化(ペーパーレス化)

契約書類などを電子化して、作成の手間や保管コストを削減しましょう。

建設業界でも契約書類の電子化は進んでおり、大手ゼネコンを中心に書類の電子化を採り入れています。

書類を電子化すればネットワーク内で書類を簡単に検索でき、また保管のためのキャビネットも不要です。

建設業界のペーパーレス化については、以下の記事で紹介しています。

原価管理システムの導入

原価管理は煩雑でミスが許されない領域です。

手動での計算やエクセル管理には限界があるため、システム導入で自動化しましょう。

原価管理システムを導入すれば、自社の原価表や書類を一括管理し、金融機関データと連携して自動で原価計算できます。

原価管理システムについては以下の記事で紹介しているため、参考にしてください。

BIMやCIMの利用

施工管理の業務効率化に役立つCIMやCIMの導入も検討しましょう。

BIMとは設計におけるソフトウェアで、CADと違い3Dモデルを用いた材質や性能、設備設計が可能です。

CIMは土木設計で利用するソフトウェアで、橋梁やダムなどの土木構造物の設計を3Dモデルを用いて効率的に実施するために使われます。

BIMやCIMの導入によって設計段階でのミスやリスクを最低限に抑制することで、施工管理が現場を管理した際に起きるトラブルを抑制できます。

AIロボットの活用

施工管理の現場確認作業を効率化するために、AIロボットの活用もアイデアの1つです。

AIロボットが現場の様子を撮影し、施工管理の見るモニターへ動画配信する機能を用いれば、施工管理が現場へ移動する時間を短縮し、なおかつ安全に現場管理ができます。

また、工程管理におけるトラブルが起きやすい資材搬入についても、AIで事前にシミュレーションをすれば防げる可能性があります。

AIロボットは高額ですが、施工管理の業務効率に役立つアイデアです。

まとめ

施工管理の業務の管理範囲は幅広く、担当者に多大な負荷をかけます。

属人化しやすい領域のため、効率化を進めて作業を効率化する必要があるでしょう。

施工管理業務を改善するためには、建設DXの推進がおすすめです。

具体的には施工管理システムや原価管理を自動化する方法があります。

記事内では複数の方法を紹介しましたが、ひとつずつ別のシステムを導入するとコストもかかり、逆に現場に混乱が生じる可能性も。

それを防ぐために、施工管理や原価管理、帳票作成ができるオールインワンの施工管理システムがおすすめです。

建築現場博士がおすすめする工務店・建築業界の業務効率化ソフトはAnyONEです。

導入実績2,700社超の業界No.1基幹システムで、国交省「第一回 長期優良住宅先導的モデル事業」に採択されています。

エクセルのような操作感で、レイアウトもマウスで変更できるため、ITが苦手な方でも簡単にお使いいただけます。

また、システムの導入後も徹底的なサポートを受けられるため、安心して運用できるでしょう。

大手・中堅企業様から一人親方様まで規模感を問わず、業務状況に合わせて様々な場面でご利用いただけます。