建設業界でも2024年4月1日から改正後の36協定が適用されます。

2024年4月以降36協定に対応できていないと、雇用主や経営者が罰せられる可能性があります。

本記事では、そもそも36協定とはなんなのか、旧36協定と新36協定の違い、注意点について解説します。建設業従事者で、労務系業務の担当者はぜひ参考にしてください。

36協定とは?

36協定とは「労働基準法第36条に基づいた労使協定」のことです。36協定と呼ばれている理由は、規定となる条項が第36条であるためです。

ここでは36協定とはそもそも何なのか、その定義と適応される背景を解説します。

36協定の定義

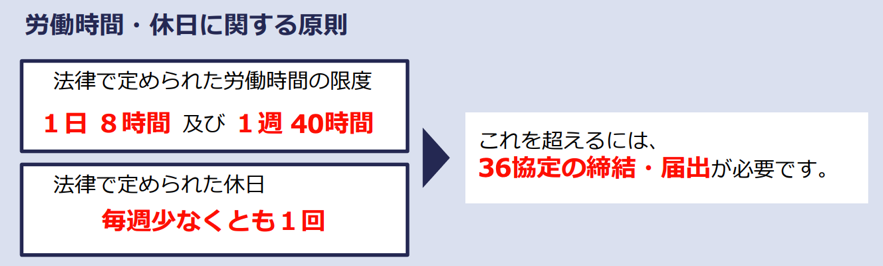

労働基準法においては、従業員の労働時間は1日8時間、1週間で40時間以内が原則とされています。この原則となる時間のことを「法定労働時間」と言います。

36協定は、従業員に法定労働時間を超えて働いてもらう、つまり残業(法定時間外労働)をしてもらう際に必要となる協定です。

実際に企業が従業員に残業をしてもらうためには、36協定の締結に加えて、企業を所轄する労働基準監督署への届出も必要となります。

36協定を結ぶ対象

36協定を締結する条件について紹介します。

アルバイトやパートタイマー労働者にも36協定は締結される点に注意しましょう。

また、以下の労働者はそもそも時間外労働が禁止されているため36協定の対象から除外されます。

18歳未満のものはそもそも時間外労働が禁止されているため、36協定を締結しても時間外労働を命じることができない。

未就学児を養育する労働者や要介護者を抱える労働者から育児や介護のために時間外労働ができないと請求された場合は、月24時間・年間150時間を超えて時間外労働させられない。

妊産婦から請求があった場合は時間外労働を命じられない。

新36協定が建設業に適応される背景

36協定における時間外労働上限等の変更は、すでに多くの企業で働き方改革が推進されていた2019年から適応されています。

しかし、建設業界での適応は2024年からであり、他業種のように後述するような残業時間の上限などは適用されていませんでした。

建設業界に5年の猶予が与えられている背景には、建設業界の特殊性が挙げられます。

例えば建物を作る場合、工事の完成時期は設定されていますが、天気や資材の入荷時期、作業工程の兼ね合いなどによってスケジュール通りに工事が進まないことは珍しくありません。

現場では納期に間に合うように工事を行うため、法定労働時間内での勤務が困難な状況にあります。

このような建設業の事情を考慮し、5年の猶予が与えられていました。

【建設業】労働時間規制の実態

人事労務システムを提供しているjinjer株式会社は、建設業界に携わる方の2024年4月から施行される「建設業の時間外労働の上限規制」の内容理解について、計413人を対象に調査をおこないました。

理解度調査によると、建設業界に携わる企業の経営者や人事・労務担当者の約半数が、建設業の時間外労働の上限規制に関して内容を理解していないと回答をしています。

さらに労働時間を正しく集計できる体制構築に取り組んでいないのは約6割になるとの回答もありました。

現在はタイムカードや日報を使用した従業員の自己申告による労働時間の集計をおこなっている会社が多く、正しい労働時間把握できていないという実態が浮き彫りになりました。

【参考】【2024年問題】建設業における勤怠管理の実態調査-jinjer株式会社

新36協定の注意点

ここでは、旧36協定から改定された新しい36協定に関する注意点として、以下の点について解説します。

旧36協定と新36協定の違い

旧36協定と新36協定における主な違いは下の表の通りです。

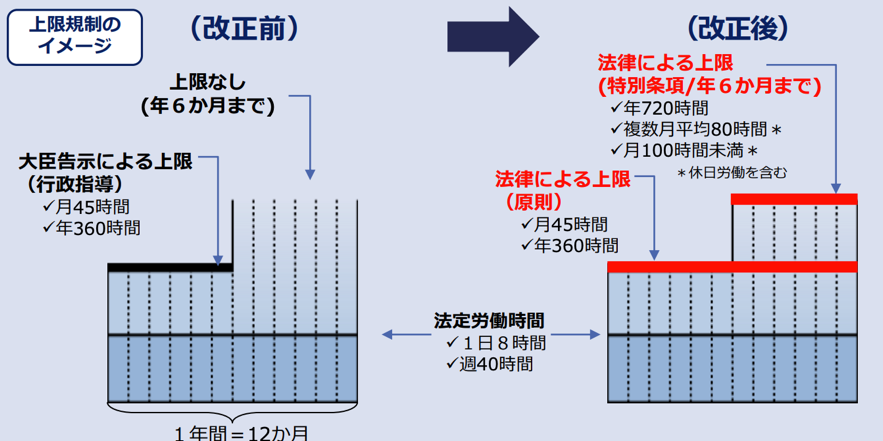

旧36協定では延長できる時間数が厳密なものではなく、罰則も免れられたものが、新36協定では法律によって明確に設定されている点が大きな違いです。

| 旧36協定 | 新36協定 | |

|---|---|---|

| 延長できる時間数(特別条項がない場合) | ・「告示」という位置づけ ・「告示」を超えても労基署 は行政指導までしかできなかった | ・法律によって正式な上限になった ・上限違反があると法的責任を問える |

| 延長できる時間数(特別条項がある場合) | ・実質青天井で時間外労働の時間を延長できた | ・延長できる時間数の上限は、法律によって明確に定められる |

| 特別条項で時間数以外に定めるべきこと | ・特別条項に記載すべき内容の根拠は厚生労働省の告示にとどまる | ・法律上の裏付けとなる根拠が与えられる ・健康確保措置の内容も定める |

| 罰則 | ・36協定を結べば、罰則の適用を免れることができた | ・法的な根拠に基づく時間外労働の上限を守らないと罰則の適用対象となる |

時間外労働の制限

労使間で36協定を締結し、労働基準監督署への届出を行えば、従業員に残業させることができます。

ただし、残業時間は上限を設定することが義務づけられているため、無制限で残業できるわけではありません。

これは、従業員の過重労働を避けるためです。

上限時間は以下の範囲内で設定する必要があります。

- 1ヶ月あたりの残業時間:45時間まで

- 1年あたりの残業時間:360時間まで

なお、1ヶ月の上限となる45時間を超えられるのは、1年で6ヶ月までであるため注意してください。

特別条項付き36協定

36協定には「特別条項付き36協定」と呼ばれるものがあります。

これは、先述の残業時間の上限を超えて残業することを認める制度です。

ただし、特別条項付36協定は、特別な事情がある場合に限って適用されます。

また、特別な事情は事前に労使間で定めておかなければなりません。

特別条項付き36協定では、残業時間が以下の時間まで延長可能です。

- 1ヶ月あたりの残業時間:100時間未満

- 1年あたりの残業時間720時間まで

なお、特別条項付き36協定も利用できるのは、1年で6ヶ月までです。

特別条項付き36協定があっても法定労働時間を超えることはできない

特別条項付き36協定を締結していたとしても、労働基準法によって定められている時間外労働の条件を超えると罰則対象となる点に注意しましょう。

かつては特別条項付き36協定によって、上限なく時間外労働をさせることが可能でしたが、今後は上限以上の時間外労働をさせた場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。(【参考】時間外労働の上限規制 わかりやすい解説)

管理監督者は適用されない

36協定は従業員に対して適用されるものですが、労働基準法上規定する管理監督者は労働時間の規制を受けないことから36協定の対象となりません。

また、労働基準法における管理監督者は、一般的にイメージされる管理職と必ずしも一致するわけではありません。

法律上で管理監督者に該当するかどうかは、職位ではなく実態によって決まります。

具体的には以下のような点から管理監督者であるかどうかが判断されます。

- 重要な職務や権限を与えられているか

- 労働時間に制約があるか

- 出退勤の自由があるか

- 役職に適した待遇が与えられているか

このような管理監督者としての実態があってはじめて36協定の適用外となります。

36協定の規制対象外となる業務

36協定の規制対象外となる業務は、災害復旧や復興事業です。

上記2つの業務に関して36協定を適用すると労働時間が制限され、災害復旧や復興のスピードに遅れが生じます。

被災者の生活をより早く立て直す観点から、上記2つの業務に関しては新36協定が適用されtないてんにちゅういしましょう。

ただし、上記2つの業務に関して残業時間の上限が適用されないだけであり、割増賃金の支払い義務は事業者にあるため、支払い忘れないように注意してください。

36協定届を提出する流れ

建設業者で36協定を締結する場合は、36協定届を締結してから届出が必要になります。全国に事業者や支店を持つ場合は、各事業所ごとに協定を締結する必要がある点に注意しましょう。

- 労働組合または労働者の代表と36協定を締結

- 届出用紙を入手し内容を記載

- 所轄労働基準監督署長へ届出

- 労働者へ36協定締結完了の旨をメール・掲示板で通知

36協定の届出用紙は2021年に書式が変更されており、書き方以前のとおりではありません。改めて36協定用紙の書き方を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

新36協定への対策

ここでは、建設業で新36協定が適用されるにあたって、どのような対策ができるのか以下の点について解説します。

適正工期の見直し

従業員の残業時間を削減するためには、適正工期を見直す必要があります。

これは、受注するために無理な工期を設定し、それによって労働時間が長くなっている可能性があるためです。

例えば、従来は10日で仕上げていた工事を14日にすることで、スケジュールに余裕ができるため、残業削減にもつながるでしょう。

工期の見直しのためには、自社だけでなく発注者からの協力も欠かせません。

従業員に無理のない範囲かつ受注者にも納得してもらえる工期の設定を目指しましょう。

労働時間の徹底管理

労務担当者を中心に、企業が従業員の労働時間を徹底して管理することも新36協定対策となります。

例えば、残業時間を1時間、1分単位までしっかりと管理できていれば、36協定の上限である1ヶ月45時間を超えないように業務のコントロールができるでしょう。

企業側が労働時間を徹底的に管理し、従業員にも労働時間に対する意識を持たせることで、新36協定にも対応できるでしょう。

週休2日制度の導入

建設業では慣習的に週休2日制が導入されておらず、労働者が休める時間を確保できていません。

新36協定の上限規制に向け、また労働環境整備による新しい働き手獲得のためにも週休2日制や休暇制度の導入は急務です。

工期の調整により余裕を作って週休2日を導入する、または休暇制度を設けて取得を促し皆で休みを取りやすい環境作りに取り組む必要があります。

建設業界の週休2日制度の導入が難しい理由や対策は、こちらの記事を参考にしてください。

業務効率化ツール(ICTやロボットなど)の活用

残業時間削減のためには、ICTやロボットといった業務効率化ツールの導入も欠かせません。

実際に建設業界でもIT化がどんどん進んでいます。

たとえば、ドローンを活用した測量や設計、BIM・CIMによる設計業務効率化、3Dプリンターを導入による無人化施工など、各種ツールを利用することで、従業員にかかる業務負担が大幅に軽減されます。

業務効率ツールをうまく活用すれば、人が実際に動くのではなく管理を行うだけになるため年齢や性別に関係なく幅広い人が働けるようになるでしょう。

人材が定着しやすい環境を用意する

人材が定着しやすい環境を作り、離職を防ぐ仕組みも重要です。

1人従業員が離職すると、これまでその従業員がおこなってきた業務は他の従業員が担うことになります。

社員一人ひとりの業務量が増えてしまうため、労働時間も伸びやすくなります。

建設業界は離職率の高い業界と言われていますが、決して希望がないわけではありません。

ある会社はテレワークを始めとした働き方改革を行い、社員の離職率低下に成功しています。

また適切な給与体系や人事評価制度も重要です。

これらが確立できていないと、社員は何をどう頑張れば評価や給与アップにつながるかわからないためです。

人材が定着しやすい環境は簡単にできるものではありません。

ただ離職率の高い建設業界であっても、必ず人材を定着させることができます。

まとめ

36協定は、従業員に残業をさせる際に欠かせない労使協定のことです。

建設業では2024年4月から新36協定が適用されるため、残業時間の削減に努める必要があります。

2024年4月以降に36協定違反があると、経営者や雇用者が罰せられる可能性があるため対策は急務です。

新36協定への対策は以下の4つをおすすめします。

- 適正工期の見直し

- 労働時間の徹底管理

- 業務効率化ツール(ICTやロボットなど)の活用

- 人材が定着しやすい環境を用意する

それぞれ合う対策は、会社ごとに異なります。

ぜひ今回の内容を参考に36協定への対策に取り組み、安心して2024年4月を迎えてください。

過半数組合がある場合…企業と組合間で36協定を締結

過半数組合がない場合…従業員による投票などで代表者を選出し、その代表者と協定を締結