建設業において、利益率の計算は欠かせません。

しかし、適正な利益率の計算方式や向上の方法に困っている企業担当の方もいるでしょう。

今回は、建設業における適正な利益率と計算方法、利益率の計算の重要性や利益率向上の方法について解説します。

目次

建設業における適正な利益率と計算方法

建設業において適正な利益率を知ることは、自社の安定経営においても重要です。

まずは建設業界の平均的な利益率と計算方法について解説します。

自社が適正な範囲内の利益率を出せているかどうか振り返ってみましょう。

建設業における利益率は18〜25%

一般財団法人建設業情報管理センターの「建設業の経営分析(令和2年度)概要版」によると、建設業全体の売上高総利益率は平成30年時点で25.41%です。

新規着工数の減少や材料原価の上昇により、利益率自体は下がっていますが、平均的に18〜25%程度と覚えておきましょう。

一般的に建設業界でも、18〜25%程度の利益率を目安にする傾向があり、これを下回る場合は経営効率が低いと考える判断基準となります。

計算方法

建設業における利益率(売上高総利益率)の計算方法は、以下の通りです。

粗利の計算方法は以下です。

売上総利益(粗利)=売上高 – 原価

計算式自体は単純ですが、建設業の原価管理は非常に煩雑で複雑であり、正しい計算ができるようにデータをそろえることが困難です。解決策は後述します。

工事現場の利益率管理が重要な理由

工事現場の利益率管理が重要な理由を3つ解説します。

なぜ工事現場で、利益率を厳密に管理すべきなのかを理解することで、自社の原価管理・生産管理をより厳粛におこなうモチベーションとなるでしょう。

経営指針の管理・決定

企業の経営指針を管理するために、正確な利益やコストのデータが必要です。

利益率を適切に管理すれば、正しいデータをもとに自社の経営指針を管理・決定できるでしょう。

反対に誤ったデータを参照していると、利益と実態の齟齬が生まれかねません。

建設業界では、現場ごとに機材や人材、外注が生じるため、利益率を細かく管理する必要があります。

経営状態の客観的観察

自社の経営状況を客観的に見るためにも、利益率の管理は重要です。

月ごとに利益率を管理して、細かく改善点を見つけなければ、経営リスクなどに対処できません。

定期的な決算書を作っている企業も、現場ごとに利益率を算出して常に経営状態を観察しておくべきです。

複数ある現場のうちひとつでも利益率が著しく低下すれば、自社の総利益は下がります。

早めに経営状態の悪化や利益率の低さを見つけるためにも、利益率の管理は重要です。

改善点の発見・実践

利益率を現場ごとに算出してチェックするだけでなく、利益率の低さ・高さの要因を見つけ出しましょう。

ビジネスにおいてPDCAサイクルは非常に重要です。

利益率の低い現場があれば、なぜ下がったのかを見直し、逆に利益率の高い現場で実施していた施策は他の現場でも応用できます。

現場ごとに利益率に乖離がある場合は、原因を見直して平均的に目標の利益率が達成できるように工夫しましょう。

建設業の利益率を上げる方法

建設業の利益率を上げる方法を紹介します。

具体的に何をすれば良いのかを解説するため、着手していない項目があれば実践してみましょう。

販売単価

最も簡単に利益率をあげる方法として、販売単価の見直しが考えられます。

販売単価が上がり、コストが現状のままなら当然利益率は上がるでしょう。

難点としては、顧客の理解が必要なことです。

自社の販売単価をあげる理由を明確に説明し、クオリティを担保するようにして単価アップも検討しましょう。

工事原価

次に検討すべきは、工事原価を下げることです。

工事原価を縮小させ、コスト自体が小規模になれば利益率は上がるでしょう。

具体的には、以下のような方法があります。

- 売上総利益(粗利)= 売上高 – 原価資材の仕入れ先の見直し

- 在庫管理による不要な仕入れの削減

- 外注人材の削減

- 長時間労働による人件費の削減売上総利益(粗利)= 売上高 – 原価

必要な資材の仕入れ先を再検討すれば、さらに安価に資材を利用できる可能性があります。

また、在庫管理の徹底で不要な仕入れを無くしてコストを下げられるでしょう。

業務工程を管理して人材の無駄な発注を減らす、また長時間労働を削減すれば残業コストも抑えられます。

長時間労働の抑制や在庫管理の徹底には、建設DXが有効です。

システムや建設ロボットの導入で業務効率を上げ、長時間労働を減らす効果があります。

建設DXについては以下の記事で紹介しているため、併せて参考にしてください。

販売件数の増加

工事現場の利益率をあげるには、営業努力も必要です。

販売件数が増加すれば売上が上がるため、利益率の向上も期待できるでしょう。

もちろん工事原価が上昇すれば利益率は下がるため、他の施策と併せておこなう必要があります。

営業部門の人員を拡大する、または新規顧客の獲得を目指して新しい営業方法をおこないましょう。

近年は建設業界でもSFA(営業支援システム)も活用されているため、自社の営業効率が悪いと感じている企業担当の方は、SFAの導入もおすすめです。

SFAについては、以下の記事で詳しく解説しています。

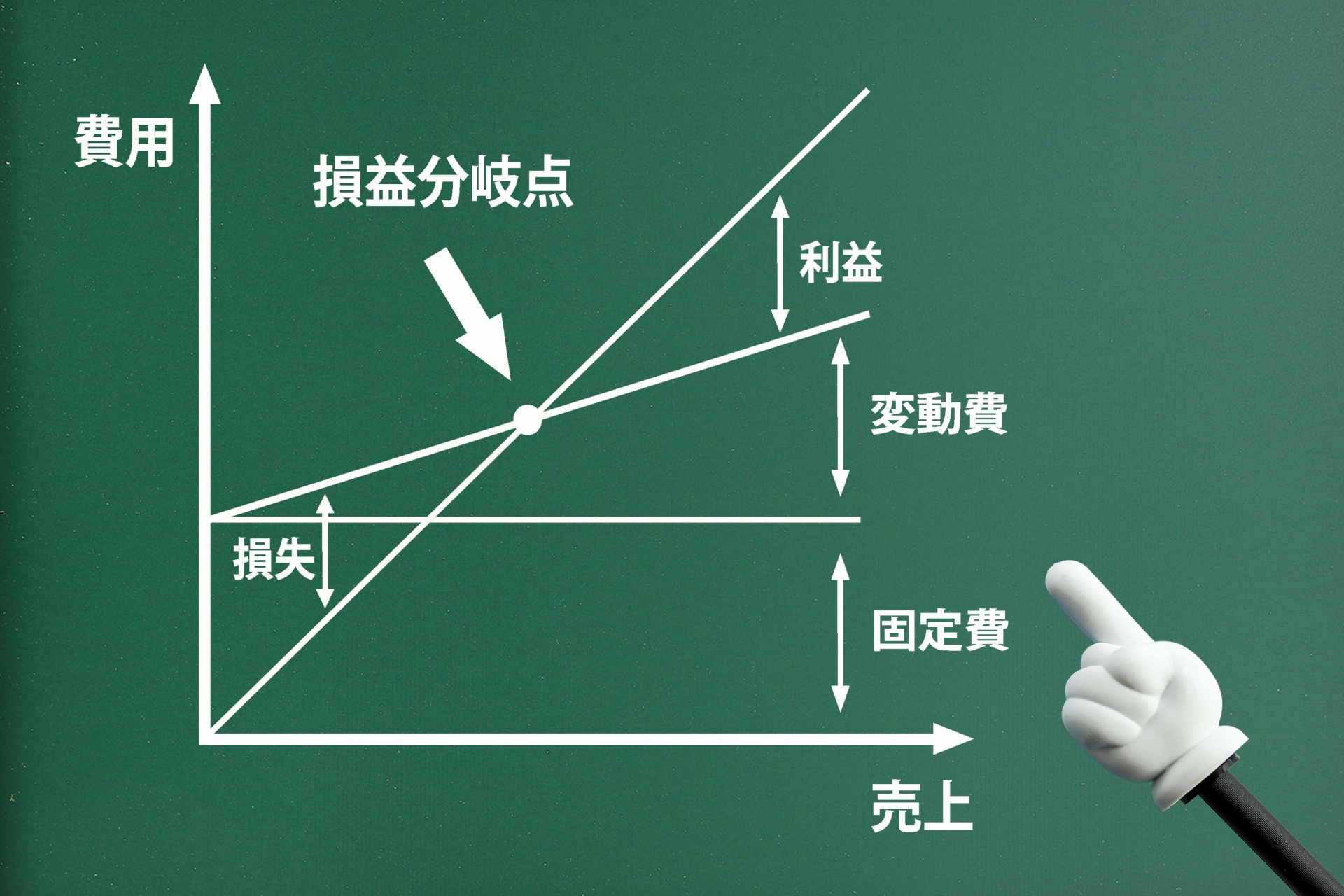

固定費

工事現場の利益率を上げるために、固定費の削減も検討しましょう。

固定費は工事原価の一部を構成する予算であり、縮小できれば利益高を上げられます。

最も有効的な手段は、現場の作業工程を見直して無駄な作業を省くことです。

無駄な作業がなくなれば残業代が減り、また業務量が減ったことで他の業務へ人員を割り振れます。

最終的に担当できる業務が増え、現場ごとの固定費が下がるでしょう。

適切な原価管理

建設現場の原価管理は複雑です。

ここまで解説した利益率をあげる方法と並行し、正確な原価管理をおこなう必要があります。

近年はエクセルを利用して計算している企業が多いですが、エクセルはミスも起きやすく、またリアルタイムでの共有が不可能です。

手作業の部分が多く、効率的な作業とはいえません。

その点を改善するために、原価管理システムの導入がおすすめです。

原価管理システムなら、固定費の自動入力や自動計算ができ、ミスなく効率的に作業できるでしょう。

まとめ

建設業の利益率は18〜25%が平均的ですが、企業として利益率が高いに越したことはありません。

利益率の管理を行えば、自社経営方針の決定や監視にも役立ちます。

自社の利益率アップの施策を実践し、より安定した経営を目指しましょう。

利益率向上のために、建設DX導入による効率化・省人化は欠かせません。

どんなシステムを導入すれば良いかわからない、また原価管理自体が非効率だと感じている方もいるでしょう。

そのような方は、ひとつのシステムで総合的に現場の営業から生産管理をおこなえるシステムの導入を検討しましょう。

売上総利益率=売上総利益(粗利)÷売上高×100