蓄電池の要領について、「10kWhの容量があるから、10kWhの電気が使える」と思っていませんか?

実は、カタログに記載されている容量と実際に使える電力量には大きな差があります。

その理由は「充放電効率」と呼ばれる特性によるもので、この効率を理解しないまま蓄電池を選ぶと、期待したほどの効果が得られない可能性も。

この記事では、蓄電池の充放電効率の仕組みから、実際に使える電力量の計算方法、そして効率的な使い方まで、施主に説明できるよう詳しく解説します。

蓄電池を導入するメリットや導入費用について知りたい方むけの記事も、併せてご覧ください。

目次

蓄電池の基本:カタログ容量と実際の使える量

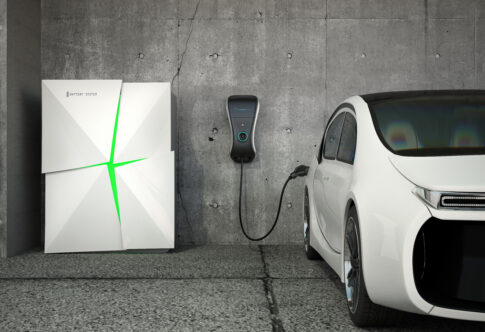

蓄電池は家庭での電力の自給自足や、非常時の電源確保に役立つ設備です。

しかし、カタログに記載された容量と実際に使える電力量には差があることを理解しておかなければなりません。

この差がどのように生じるのか、その仕組みを詳しく説明します。

蓄電池の容量って実際どれくらい使えるの?

蓄電池は特性上、カタログに記載がある容量を全部使えるわけではありません。

例えば10kWhの蓄電池を購入しても、実際に使える電力量は10kWhよりも少なくなります。 なぜなら充放電の過程で発生するロスがあるからです。

このロスは主に「電力変換効率」と「放電深度」によって生じます。

例えば10kWhの蓄電池の場合、実際に使える容量は約6.32kWhとなることがあります。

これは以下の計算式で求められます。

つまり、10kWhのうち約63%しか実際には使えないのです。

施主に蓄電池を提案する際は、この点を明確に説明することが信頼関係の構築につながります。

カタログに書いてある数字との違い

カタログに記載されている容量と実際の使用可能容量の差は、主に以下の2つの要因によるものです。

- 充電時に95%(交流→直流の変換時に5%のロス)

- 放電時に95%(直流→交流の変換時に5%のロス)

蓄電池の寿命を考慮して、容量の70%までしか使用しない設定になっており、これにより蓄電池の劣化を防ぎ、長期間安定して使用が可能です。

これらの要因により、カタログ値と実際の使用可能容量には大きな差が生じます。

施主への説明時には、この差を明確にした上で、実際の生活でどの程度の電力をカバーできるかを示すことが重要です。

知っておきたい基礎知識

蓄電池は、太陽光で発電した直流電力を貯めたり、家庭用の交流電力に変換したりする過程で、どうしても一定のロスが発生します。

これは物理的な特性であり、完全に避けることはできません。

しかし、メーカーによって充放電効率は異なり、高効率な製品を選ぶことでこのロスを最小限に抑えることが可能です。

また、蓄電池システムには「パワーコンディショナー」という機器が含まれており、この変換効率も重要な要素となります。

最新の製品では、この変換効率が向上しており、より効率的な充放電が可能になっています。

蓄電池の充放電効率が気になる理由

蓄電池の充放電効率は、実際の使用感や経済性に大きく影響します。

なぜこの効率が重要なのか、実際の生活やコスト面からその理由を探ってみましょう。

電気代の節約に関係する充放電効率

充放電効率は効率が高ければ高いほど、貯めた電気を無駄なく使うことができ、結果として電気代の節約につながります。

なお、充放電効率は製品によって異なります。

例えばニチコンの場合、電力変換効率は約94%で放電深度は100%です。

製品選びの際は、この充放電効率の数値をチェックすることが重要です。

効率の高い製品を選ぶことで、長期的な電気代の節約効果が高まります。

施主に提案する際は、単に容量だけでなく、充放電効率も含めた総合的な判断ができるようサポートしましょう。

太陽光発電と組み合わせる時の注意点

太陽光発電と蓄電池を組み合わせる場合、昼間に発電した電力を効率よく貯めて、夜間に使用することが重要です。

この際、充放電効率が低いと、せっかく発電した電力の一部が無駄になってしまいます。

また、蓄電池の容量も適切に選ぶことが大切です。

一般的な家庭の1日の電気使用量は13.4kWhといわれているため、 蓄電池の容量選びは、この使用量を考慮して選ぶことが重要です。

例えば6.5kWhの蓄電池なら、1日の使用量の約半分をカバーできます。

しかし、実際に使える容量は充放電効率を考慮する必要があります。

6.5kWhの蓄電池でも、実際に使える容量は約4.1kWh程度かもしれません。

したがって、施主の電力使用パターンを詳しく分析した上で、適切な容量の蓄電池を提案することが大切です。

実際の電気代削減効果

蓄電池による電気代削減効果を具体的に見てみましょう。

東京電力の「おトクなナイト8」プランを例にとると、昼間時間(午前7時から午後11時)の電気代は31円80銭~43円62銭/kWhに対し、夜間時間(午後11時から午前7時)は28円85銭/kWhとなっています。

この価格差を活用することで電気代の節約が可能です。

- 6.5kWhの蓄電池:初期投資約100万円、年間削減効果約8万円、回収期間約12.5年

- 9.8kWhの蓄電池:初期投資約120万円、年間削減効果約10万円、回収期間約12年

電気代の削減効果は、蓄電池の使い方によって大きく変動します。

夜間の安い電気を貯めて、昼間の高い時間帯に使用することで、電気代を効率的に節約できます。

また、太陽光発電と組み合わせることで、さらに大きな削減効果が期待できるでしょう。

施主への提案時には、これらの具体的な数字を示しながら、長期的な視点での節約効果を説明することが効果的です。

蓄電池の充放電による損失を減らすコツ

充放電効率によるロスは避けられませんが、使い方の工夫でその影響を最小限に抑えることができます。

ここでは、蓄電池をより効率的に活用するためのコツを紹介します。

充電のベストなタイミング

蓄電池の充放電効率を最大限に活かすためには、充電のタイミングが重要です。

電気料金が安い夜間時間帯(通常は23時から翌朝7時)に充電し、電気料金が高い昼間時間帯に放電するという使い方が最も効率が良いでしょう。

また、太陽光発電と組み合わせる場合は、天気予報も考慮した充電計画も重要です。

晴れの日が続く予報なら、太陽光発電からの充電を優先し、雨の日が予想される場合は夜間の安い電気で充電しておくなどの工夫ができます。

最新の蓄電池システムには、このような充放電の最適化を自動でおこなう機能が搭載されているものもあります。

電気の使い方の工夫

蓄電池の効率を高めるためには、家庭での電気の使い方も重要です。

特に電力消費の大きい家電(エアコン、電子レンジ、ドライヤーなど)の使用タイミングを工夫することで、蓄電池の能力を最大限に活かすことができます。

例えば、太陽光発電と蓄電池を組み合わせている場合は、天気の良い日中に洗濯や掃除など電力を多く使う家事を集中させると効率的に電力を活用可能です。

また、夜間は蓄電池からの放電を効率よく使うために、同時に多くの電力を消費しないよう注意することも大切です。

季節ごとの使い分け方

蓄電池の効率的な使い方は季節によっても変わります。

夏と冬は電力需要が高まる時期であり、特に効率的な使い方が求められます。

| 季節 | 使い方のポイント |

|---|---|

| 夏 | ・エアコンの使用が多い夏は、日中の太陽光発電で直接エアコンを動かし、余った電力を蓄電 ・夕方以降は蓄電池からの放電でエアコンを運転 ・夜間の安い電気で蓄電し、翌朝のピーク時に使用 |

| 冬 | ・日照時間が短い冬は、夜間の安い電気で充電する比重を高める ・朝と夕方の電力使用ピーク時に蓄電池からの放電を活用 ・暖房器具の使用時間帯に合わせて放電するよう設定 |

このように季節に応じた使い分けることで、蓄電池の充放電効率を最大限に活かすことができます。

施主に対しては、季節ごとの最適な使い方をアドバイスすることで、年間を通じた電気代の節約につなげましょう。

蓄電池選びで失敗しないために

蓄電池の導入は大きな投資となるため、失敗しない選び方が重要です。

ここでは、施主の状況に合わせた適切な蓄電池選びのポイントを解説します。

家族構成による選び方

蓄電池の選択は、家族構成によって大きく変わります。

家族の人数や年齢構成、生活パターンによって適切な容量は異なります。

| 家族構成 | 推奨容量 | 実際に使える容量 | 選定理由・注意点 |

|---|---|---|---|

| 単身・夫婦のみ | 4~6kWh程度 | 3~4kWh程度 | 一般的な電力使用量が少ないため、小容量でも十分 |

| 子育て家庭 | 8~10kWh程度 | 6~7kWh程度 | 電力使用量が多い傾向、洗濯や調理など電力使用が集中する時間帯に備えて十分な容量を確保 |

| 高齢者のいる家庭 | より大きな容量を検討 | – | 健康管理機器など常時電力が必要な機器がある場合あり、停電対策としての役割も重視し、必要な機器の稼働時間を確保できる容量を選択 |

施主の家族構成や生活スタイルを詳しく聞き取り、その家庭に最適な容量を提案することが重要です。

将来的な家族構成の変化も視野に入れた提案ができると、より長期的な満足度につながります。

電気の使用パターンと容量の関係

蓄電池の最適な容量は、家庭の電気使用パターンによっても大きく異なります。

以下のような要素を考慮することが重要です。

| 電気使用パターン | 推奨する選び方 | 理由 |

|---|---|---|

| 在宅時間の長さ | ||

| 日中の在宅時間が長い家庭 | 比較的小さめの蓄電池容量 | 太陽光発電の自家消費率が高くなるため効果的 |

| 日中不在が多い家庭 | 大きめの容量 | 夕方以降の使用電力をカバーできる容量が必要 |

| 電力使用の集中度 | ||

| 特定時間帯に電力使用が集中 | その時間帯の使用量をカバーできる容量 | 集中する時間帯の需要に対応するため |

| 一日を通じて使用が分散 | 平均的な使用量に合わせた容量 | 一定の使用パターンに対応する容量で十分 |

| 季節変動の大きさ | ||

| 夏冬の電力使用量が大幅増加 | ピーク時対応の大きめ容量 | 最大需要に対応できる容量が望ましい |

| 季節による変動が小さい | 平均的な使用量に合わせた容量 | 年間を通して安定した使用量に合わせた容量で十分 |

施主には、過去の電気料金明細書などから電力使用パターンを分析し、最適な容量を提案することが効果的です。

また、HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)も併せて導入すれば、より詳細な電力使用状況の把握が可能となり、蓄電池の効率的な運用につながります。

初期費用と長期的な節約効果

蓄電池の導入を検討する際、初期費用と長期的な節約効果のバランスを考慮することが重要です。

高性能な蓄電池ほど初期費用は高くなりますが、充放電効率も良く、長期的な節約効果が高まる傾向があります。

- 46kWh:80〜100万円程度

- 810kWh:100〜130万円程度

- 1216kWh:150〜200万円程度

改修期間の計算方法:回収期間 = 初期費用 ÷ 年間の電気代削減額

例えば、初期費用100万円の蓄電池で年間8万円の電気代が削減できる場合、回収期間は約12.5年となります。

充放電効率の高い製品を選ぶことで、この回収期間の短縮が可能です。

また、補助金や減税制度も活用することで、初期費用を抑えられます。

長期的な視点では、蓄電池の耐用年数(一般的に10~15年)も考慮に入れ、導入コストと節約効果のバランスを取るようにアドバイスしましょう。

太陽光発電設備や蓄電池の導入補助金についてまとめた記事もご覧ください。

まとめ

蓄電池の充放電効率は、実際に使える電力量や電気代の節約効果に大きく影響します。

カタログ容量と実際の使用可能容量には差があることを理解し、適切な容量選びが重要です。

蓄電池は環境への貢献や停電時の備えという価値も持っています。

これらの多面的な価値を施主に伝え、単なる経済性だけでなく、生活の質の向上や安心感といった側面からも蓄電池の導入メリットを提案していきましょう。

施主が経済性を気にする方の場合は、太陽光パネルの設置費用を抑える太陽光リースの提案も効果的です。

建築現場博士がおすすめする太陽光発電システムは『ダブルZERO』です。

太陽光発電システムの設置と災害対策を初期費用0円でおこなえます。

ダブルZEROを提供しているSolaCoe株式会社は、新築住宅向けに4,000件の太陽光発電システムを設置した実績とノウハウを持っています。

太陽光発電システムの申請代行もおこなっており、太陽光発電システムの経験がない工務店様でも心配はありません。

またオンライン・オフライン形式での勉強会開催や提案ツールの提供をおこなっており、太陽光発電が未経験であっても安心して施主様に提案が可能です。

10kWh × 95%(充電時の変換効率) × 70%(放電深度) × 95%(放電時の変換効率) = 6.32kWh