太陽光発電システムの導入を検討する施主から「パネルの掃除が必要と聞いたけど、メンテナンスの手間が心配で…」という相談を受けることはありませんか?

施主の不安どおり、せっかく導入しても発電効率が落ちては本末転倒であり、施工のきっかけとなった工務店にクレームが来るリスクも…。

実は、適切なタイミングで適切な掃除を行えば発電効率を維持するだけでなく、システムの寿命も延ばせます。

本記事では、施主への提案に役立つ太陽光パネルの掃除方法からコスト削減のテクニックまで、施主に詳しく太陽光パネルの掃除やその有用性について紹介できる情報を紹介しています。

目次

太陽光パネル掃除の必要性|法律上の義務と具体的効果

太陽光パネルの掃除は単なる美観のためではなく、発電効率の維持と法的義務の両面から重要性が高まっています。

実際に法律で定められた義務内容や、清掃による具体的な効果について見ていきましょう。

2017年改正FIT法によるメンテナンス義務化の詳細

2017年4月1日の改正FIT法により、10kW未満の住宅用太陽光発電システムでもメンテナンス(保守点検)が義務化されました。

これまでは設置時の安全基準を満たせば設置後の点検は必須ではありませんでしたが、改正後はFIT認定を受けるために定期的なメンテナンスが必須となっています。

この改訂によりメンテナンスを怠ると最悪の場合FIT認定が取り消され、売電ができなくなる可能性が生じました。

そのため、安定的かつ効率的な発電のためには、設備の適切な保守点検・維持管理が欠かせません。

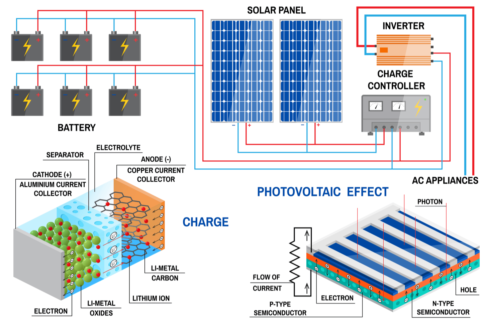

汚れで発電効率が低下する仕組み

太陽光パネルの表面が汚れると、太陽光を十分に吸収できなくなり発電効率が低下します。

具体的には年間1〜5%程度の発電効率低下が報告されており、長期間掃除をしないと発電効率が大幅に低下するリスクも。

汚れの種類もさまざまで、砂埃や粉じんによる全体的な汚れ、鳥のフンによる局所的な汚れ、落ち葉の堆積、そして雨水による水垢など、地域や環境によって異なります。

実際に清掃により発電効率がアップした事例もあるため、発電効率の低下を防ぐためには清掃が必要だとわかるでしょう。

危険な「ホットスポット現象」とパネル寿命への影響

鳥のフンなどの局所的な汚れを放置すると、「ホットスポット現象」という危険な状態を引き起こす恐れがあります。

これは汚れた部分のみ発電できなくなり、その周辺に過度の負荷がかかることで異常発熱を起こす現象です。

この現象はパネルの破損や発火リスクを高めるだけでなく、長期的にはパネル全体の寿命を大幅に縮める原因となります。

定期的な清掃によってこうしたリスクを軽減し、太陽光発電システムの安全性と長寿命化を図ることが可能です。

太陽光パネルの汚れの影響|地域別の対策ポイント

地域特性に合わせた最適な清掃プランを施主に提案すれば、メンテナンスの効率化とコスト削減が可能です。

ここでは、主な汚れの種類と地域環境別の対策ポイントについて詳しく解説します。

砂埃・粉じんによる発電効率低下の実態

都市部や工場地帯、乾燥地域では、砂埃や粉じんが主な汚れの原因です。

これらの微細な粒子はパネル全体に薄く均一に堆積し、時間の経過とともに厚みを増していきます。

さらに雨が降っても完全には落ちず、徐々に発電効率を低下させる要因となるため注意が必要です。

特に工業地帯では、工場から排出される粉じんが付着すると油分を含むため、通常の雨では落ちにくく専用の洗剤を使った清掃が必要となります。

鳥のフンや落ち葉が引き起こす深刻な問題

緑豊かな郊外や公園近くの住宅では、鳥のフンや落ち葉が特に問題となります。

鳥のフンは強い酸性を持ち、長期間放置するとパネル表面を腐食させる恐れも。

また、前述のホットスポット現象の主な原因となるため、発見次第すぐに除去することが重要です。

落ち葉については、パネル間の排水路の詰まりが原因で水はけを悪化させ、雨水の溜まりによる苔やカビの発生を促進します。

特に秋から冬にかけては定期的な点検と清掃が欠かせないため、季節に応じて清掃頻度を高めるなどの工夫をしましょう。

水垢・雨染みが残る理由と予防策

雨水に含まれるカルキや大気中の物質、特に海岸近くでは塩分が結合して水垢が形成されます。

これらは乾燥後に白い筋として残り、パネル全体の発電効率を徐々に低下させていきます。

水垢対策としては、雨季の後に純水(イオン交換水)を使った洗浄が効果的です。

また、プロによる撥水コーティングの施工も予防策として有効で、汚れの付着を抑制するだけでなく、将来の清掃作業も容易にする効果があります。

太陽光パネルを自分で掃除する方法

限られた予算内でメンテナンスを行いたい施主には、安全に配慮した上でのセルフ清掃方法を提案しなければなりません。

ただし、自己清掃には以下のような安全上のリスクや保証に関する制限がある点も正確に伝える必要があります。

掃除前の安全確認と注意点

施主がパネルを掃除する前にはまず、安全確認が最優先です。

まず、発電中のパネルには触れず、早朝や夕方など日射量の少ない時間帯を選ぶよう伝えましょう。

屋根上のパネルを掃除する場合は、転落防止の安全帯を使用するか、地上から届く長柄ブラシなどの使用が適切です。

また、保証の観点においては、メーカーの保証範囲に注意しましょう。

メーカーによっては自己清掃によるパネル破損は保証対象外となる場合があるため、事前に保証書の条件を確認するよう施主に伝えてください。

効果的な掃除道具と専用洗剤の選び方

太陽光パネルを傷つけない適切な道具選びが重要です。

基本的な清掃道具としては、柔らかいマイクロファイバーモップ、伸縮可能な長柄、専用の中性洗剤が挙げられます。

特に洗剤については一般的な家庭用洗剤ではなく、太陽光パネル専用または弱アルカリ性のガラス用洗剤を薄めて使用すると良いでしょう。

なお、水道水に含まれるカルキは水垢の原因となるため、可能であれば純水(イオン交換水)を使用するのが理想的です。

自分で掃除する手順

安全対策と適切な道具が揃ったら、以下の手順で太陽光パネルの清掃を行います。

まず、パネル上の枯れ葉やゴミを柔らかいゴム手袋を装着してトング等で優しく取り除きます。

次に、パネル全体に水をかけて大まかな汚れを浮かせましょう。

その後、薄めた専用洗剤を含ませたマイクロファイバーモップで優しく拭き、最後に十分な水で洗い流します。

決してパネルの上に乗ったり、硬いブラシで強くこすったりしないよう注意してください。

また、高圧洗浄機を使用する場合は、低圧設定で使用し、近距離から直接噴射してはいけません。

ただし、自己清掃は限界があり、危険を伴う可能性があることも理解しておきましょう。

特に屋根の高い場所や複雑な角度に設置されたパネル、また長期間放置されて固着した汚れなどは、安全面を考慮して専門業者に依頼してください。

太陽光パネル掃除のタイミングや頻度

効果的な太陽光パネルのメンテナンスには、適切なタイミングと頻度の理解が欠かせません。

ここからは、地域環境や季節に応じた最適な掃除計画について解説します。

地域環境別・最適な清掃頻度の目安

太陽光パネルの清掃頻度は、設置環境によって大きく異なります。

一般的な住宅地域では年1〜2回程度の清掃で十分ですが、工業地帯や交通量の多い道路沿い、また海岸近くの塩害地域では年2〜3回の清掃が推奨されています。

農村部では季節によって花粉や農作業由来の粉じんが飛散するため、その時期に合わせた清掃計画が効果的です。

また、山間部では落ち葉の季節に合わせた清掃が大切です。

季節別掃除カレンダー

季節によっても太陽光パネルの最適な掃除タイミングは変わります。

一般的には、梅雨明け後の7月下旬から8月が最も効果的な清掃時期とされています。

7月下旬から8月は梅雨の雨で洗い汚れが洗い流されており、比較的雨が降りにくく清掃の効果が持続しやすいためです。

ちなみに春先(3〜4月)は花粉や黄砂が多く飛散するため、清掃してもすぐに汚れてしまう可能性があり、効率的とはいえません。

冬場は気温が低く水が凍ってしまったり、転倒するリスクもあります。

そのため、日中の比較的温かい時間帯に清掃するようアドバイスしましょう。

緊急時の点検清掃が必要なケース

太陽光パネルは通常の掃除以外にも、緊急点検や清掃が必要な場合もあります。

例えば、大型台風の後や強風の後は、飛来物によるパネルの損傷がないかチェックが必要です。

また、火山の噴火があった地域では、火山灰が付着してパネルの発電効率を大幅に低下させることがあるため、速やかな清掃が必要となります。

大雪の後は、パネル上の積雪を確認し、過度の重量負荷がかかっていないかの点検も重要です。

ただし、これらの緊急点検は安全を最優先し、危険を感じる場合は必ず専門業者に依頼するよう伝えましょう。

太陽光パネル掃除を業者へ依頼した場合の費用

自己清掃が難しい場合や、より確実な清掃効果を求める施主には、専門業者への依頼を提案しなければなりませんが、費用を気にする施主も多いでしょう。

一般的な住宅用太陽光発電システム(10kW未満)の清掃費用は、約2万円〜5万円が相場です。

この費用は設置場所や規模、汚れの程度、足場の必要性などによって変動します。

特に屋根上に設置されたパネルの場合、足場費用(壁一面あたり8万円程度)が別途発生するケースが多いため、施主にはあらかじめ伝えておくべきでしょう。

業者によっては、年間メンテナンス契約を提供しているケースもあり、定期点検と清掃がセットになったプランでは費用対効果が高まる場合もあります。

ただし業者選びには注意が必要で、「今だけ特別価格」といった不自然な安さを強調する業者や、口コミ評価の低い業者は避けるようアドバイスしましょう。

実績豊富で、使用する洗剤や清掃方法についてきちんと説明してくれる業者を選ぶことが大切です。

0円で太陽光パネル掃除を依頼する方法

太陽光パネルの導入を躊躇される施主の最大の懸念点は、導入コストに加えて、継続的なメンテナンスコストです。

しかし、実はメンテナンスコストを大幅に削減、あるいは実質0円にする方法があります。

太陽光リースの利用

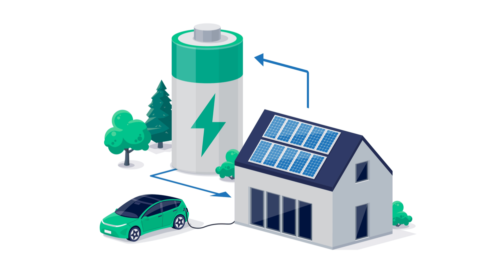

太陽光リースは、施主が初期費用を負担せずに太陽光発電システムを導入できる仕組みです。

リース会社がシステムを所有し、施主は月々のリース料を支払う代わりに、発電した電力を使用し、余剰電力の売電収入を得られます。

このリース契約の多くには、定期的なメンテナンスや清掃が含まれているため、追加費用なしでプロフェッショナルな清掃サービスを受けられます。

リース料は売電収入と自家消費による電気代削減で相殺されることが多く、実質的な負担増なしで太陽光発電のメリットを享受できるのが大きな魅力です。

最新のリースプランでは、導入から10年程度でシステムの所有権が施主に移転するプランもあり、長期的な視点でも経済的なメリットが期待できます。

太陽光リースについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

屋根貸しやPPAの利用

太陽光発電に興味はあるものの、設備投資やメンテナンスの手間を負担したくない施主には、屋根貸しモデルやPPA(電力購入契約)という選択肢も提案しましょう。

屋根貸しモデルとは、施主は自宅の屋根を太陽光発電事業者に貸し出し、その対価として賃料を受け取る仕組みです。

システムの所有、メンテナンス、清掃はすべて事業者が行うため、施主は一切の管理負担なく収入を得られます。

一方、PPAモデルでは、事業者が施主の屋根に太陽光パネルを設置し、発電した電力を市場価格より安い固定価格で施主に販売します。

こちらもシステムの所有やメンテナンスは事業者が担当するため、施主の負担は最小限に抑えられます。

どちらのモデルも初期投資ゼロ、メンテナンスコストゼロという大きなメリットがありますが、契約内容や事業者の信頼性をしっかり確認しなければなりません。

地域によっては自治体と連携したプログラムもあるため、地域の特性に合わせた最適な提案をおこなえば、施主の導入ハードルを大きく下げられるでしょう。

太陽光パネル掃除に関するQ&A

施主からよく寄せられる質問とその回答を紹介します。

これらを理解し、施主の疑問に的確に答え、太陽光発電システム導入への不安を解消することができます。

雨が降れば太陽光パネルの汚れは落ちませんか?

確かに、軽度の埃や砂埃は雨によってある程度洗い流されますが、完全に汚れが落ちるわけではありません。

むしろ、雨水に含まれるカルキ成分や大気中の汚染物質が乾燥後に水垢として残り、新たな汚れの原因となることもあります。

特に鳥のフンや油分を含む汚れ、花粉や排気ガス由来の粘着性のある汚れは、通常の雨では落ちにくく、専門的な清掃が必要です。

また、雨が少ない地域や、パネルの設置角度が緩やかな場合は、雨水による自然洗浄効果が低くなります。

メンテナンスを怠るとFITが取り消されるというのは本当ですか?

法律上、設備の適切な保守点検・維持管理が求められており、これを怠ると最悪の場合、FIT認定が取り消され売電ができなくなる可能性があります。

ただし、即座に認定取り消しになるわけではなく、まずは改善勧告が行われ、それでも対応しない場合に認定取り消しの可能性が生じる仕組みです。

メンテナンス頻度については明確な規定はありませんが、「太陽光発電システム保守点検ガイドライン【住宅用】」では最低でも4年に1度の定期点検が推奨されています。

安心して売電収入を得続けるためにも、定期的なメンテナンスは欠かせないといえるでしょう。

パワーコンディショナーなど周辺機器の掃除方法はありますか?

太陽光発電システムではパネルだけでなく、パワーコンディショナーなどの周辺機器のメンテナンスも重要です。

パワーコンディショナーは内部のファンフィルターに埃が溜まると放熱効率が下がり、機器の寿命を縮める原因となります。

基本的には年に1〜2回、掃除機で埃を吸い取るか、取り外して水洗いが必要です。

ただし、メンテナンス方法はメーカーによって異なるため、必ず取扱説明書を確認するよう施主にアドバイスしてください。

接続箱や分電盤についても埃の除去が基本ですが、これらは電気を扱う機器で感電のリスクもあるため、不安があれば業者へ任せたほうが良いでしょう。

まとめ

太陽光パネルの掃除とメンテナンスは、発電効率の維持と設備の長寿命化、そしてFIT認定の継続のために不可欠です。

本記事で解説したように、地域環境に合わせた清掃計画の立案や、安全に配慮した自己清掃の方法、そして太陽光リースやPPAといったメンテナンスコストを抑える選択肢を施主に提案することで、太陽光発電システム導入への不安を解消できるでしょう。

特に初期投資とメンテナンスの両面でコスト懸念を持つ施主には、太陽光リースの活用が有効です。

さまざまな太陽光発電システムの導入方法や、各社が提供するサービス内容はそれぞれ特徴があります。

建築現場博士がおすすめする太陽光発電システムは『ダブルZERO』です。

太陽光発電システムの設置と災害対策を初期費用0円でおこなえます。

ダブルZEROを提供しているSolaCoe株式会社は、新築住宅向けに4,000件の太陽光発電システムを設置した実績とノウハウを持っています。

太陽光発電システムの申請代行もおこなっており、太陽光発電システムの経験がない工務店様でも心配はありません。

またオンライン・オフライン形式での勉強会開催や提案ツールの提供をおこなっており、太陽光発電が未経験であっても安心して施主様に提案が可能です。