次世代の太陽光発電技術として注目を集めるペロブスカイト太陽電池は、実用化に向けて着実に進展しています。

軽量かつ柔軟性があり、これまで設置が難しかった場所にも対応できるこの革新的な技術は、一体いつから私たちの生活に取り入れられるのでしょうか。

本記事では、ペロブスカイト太陽電池の基本から実用化の見通し、そして国内外の最新動向まで詳しく解説します。

目次

ペロブスカイト太陽電池とは?

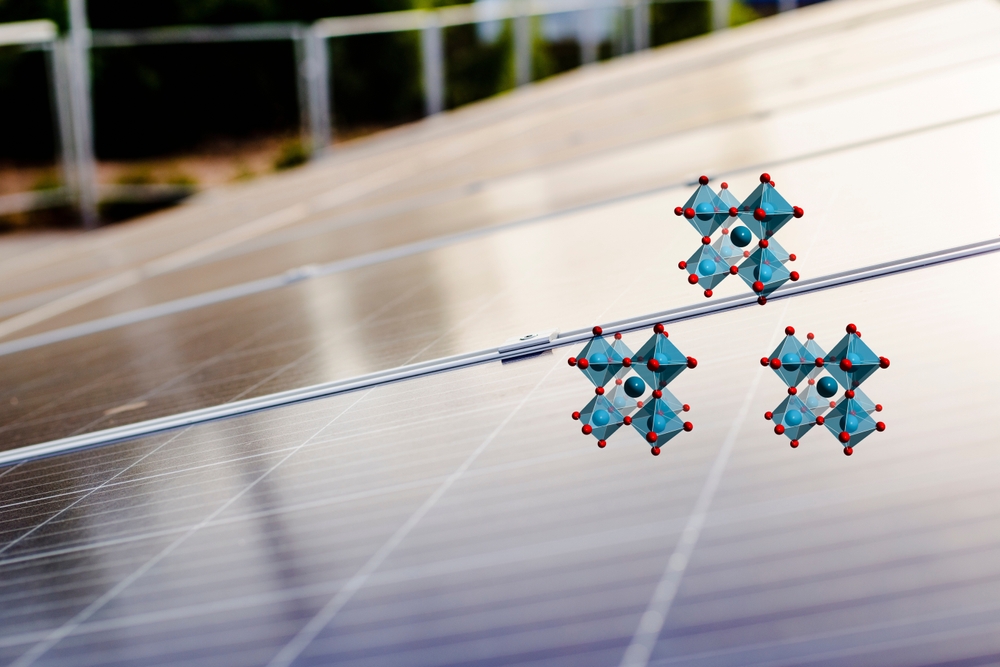

ペロブスカイト太陽電池は、従来型のシリコン太陽電池とはまったく異なる発電方式を持つ次世代型の太陽電池です。

- 太陽光がペロブスカイト層に当たる

- 光エネルギーにより電子と正孔が発生する

- 電子が電子輸送層を通って電極へ、正孔は正孔輸送層を通って逆側の電極へ

- 電子と正孔が外部回路を流れ、電気が発生

灰チタン石(ペロブスカイト)と同じ結晶構造を持つ有機無機混合材料を用いており、軽量で柔軟性に優れている点が特徴です。

シリコン太陽電池が硬質で厚みがあるのに対し、ペロブスカイト太陽電池は薄膜状で、さまざまな形状の表面に設置できる可能性を秘めています。

なぜペロブスカイト太陽電池の実用化が注目されているのか

ペロブスカイト太陽電池の実用化が注目されている理由を解説します。

脱炭素・GX推進と「軽く・自由に設置できる太陽光」へのニーズ

2050年カーボンニュートラルという国際的な目標に向けて、太陽光発電の導入拡大は急務となっています。

しかし、日本のように平地が少ない国では、従来型の太陽光パネルを設置できる適地には限りがあるという課題がありました。

ペロブスカイト太陽電池はその軽量性と柔軟性により、これまで太陽光パネルの設置が難しかったビルの壁面や窓、複雑な形状の屋根などさまざまな場所への設置が期待されています。

また、低照度環境でも発電効率を維持できるため、設置場所の選択肢を大幅に広げることが可能です。

国内の導入目標・政策との連動

政府も導入を推奨しており、令和2年度には「次世代型太陽電池の開発プロジェクト」を立ち上げて、2030年の社会実装を目指した開発の取り組みをおこなっています。(参照:日本の再エネ拡大の切り札、ペロブスカイト太陽電池とは?(後編)~早期の社会実装を目指した取り組み)

特に建材一体型(BIPV: Building Integrated Photovoltaics)としての活用が期待されており、建築物の外壁や窓ガラスなど、従来の太陽電池では設置が難しかった場所への導入を促進する方針です。

政府は実用化を加速させるため、GX経済移行債を活用した生産拠点整備や国際標準化の推進など、さまざまな支援策を打ち出しています。

国内外のペロブスカイト太陽電池の開発状況まとめ

各国で開発競争が進むペロブスカイト太陽電池の現状と、特に進んでいる日本企業の取り組みについて紹介します。

国内主要メーカーの動向

日本国内では、複数の大手企業がペロブスカイト太陽電池の開発と実証実験を進めています。

積水化学工業は、2025年までに20年の耐久性を実現する方針を固め、同年の事業化を目指しています。

さらに2024年12月には、日本政策投資銀行と共同で新会社「積水ソーラーフィルム」を設立し、2027年には10万キロワット、2030年までに年間100万キロワット級の生産体制を構築する計画を発表しました。

また、キヤノンは独自のインクジェット印刷技術を活用して塗布型の軽量フィルムを開発しており、2025年の量産開始を目指しています。

特に、ペロブスカイト太陽電池の課題だった耐久性を向上させる高機能材料を開発し、桐蔭横浜大学との共同研究によってその効果を実証しました。

パナソニックホールディングスは、建材ガラスに直接ペロブスカイト層を塗る「発電する建材ガラス」の開発を進め、顧客に応じた多様なサイズや透過度を制御できるセミカスタム型の製品で市場参入を目指しています。

海外の動向(欧州・アジアなど)

海外でも、ペロブスカイト太陽電池の開発が急速に進められています。

特に中国では国家主導の大型実証プロジェクトが進行しており、シリコン太陽電池とペロブスカイト太陽電池を積層した「タンデム型」の研究開発が主流です。

世界市場においては、2040年には2兆4000億円に拡大し、そのうちの7割がタンデム型になるという予測もあります。(参照:china advances to gw-scale mass production of perovskite solar cells ― aims to exceed)

英国のオックスフォードPVは高効率のペロブスカイト太陽電池で世界をリードし、ポーランドでも一部実用化が進んでいます。

欧米諸国では、中国の積極的な特許出願の影響もあり、開発競争の様相が変化しつつあるようです。

ペロブスカイト太陽電池の実用化に対する課題

次世代の太陽電池として大きな期待が寄せられるペロブスカイト太陽電池ですが、実用化に向けてはいくつかの課題が残されています。

これらの課題解決が実用化のタイミングを左右する重要なポイントとなります。

耐久性と劣化問題

ペロブスカイト太陽電池の最大の課題は、耐久性の低さです。

従来のシリコン太陽電池が約20年の耐用年数を持つのに対し、ペロブスカイト太陽電池は開発当初、耐用年数が5年程度と短いことが実用化の大きな障壁となっていました。

特に紫外線や湿気などの外部環境に弱い部分が懸念されており、特に大気中の水分、熱、酸素などの影響で、光電変換層中の結晶構造が分解してしまう点が課題です。

この課題に対し、各企業は保護フィルムや樹脂コーティングなどの技術開発を進めています。

積水化学工業は液晶向けで培った封止技術を活かして10年程度の耐久性をすでに実現しており、2025年には20年程度に高めることを目指しています。

量産技術とコストダウン

ペロブスカイト太陽電池実用化のもう一つの大きな課題は、安定した量産技術の確立とコストダウンです。

小さなサイズでは高い性能を発揮するものの、大面積化すると性能にばらつきが生じることが課題でした。

また、現時点では発電コストがシリコン型より高いことも事実です。

積水化学工業は、2025年度までに1m幅の製造技術を確立し、2027年度に稼働する新工場に1m幅の製造設備を導入する予定です。

これにより、2030年には年間1GWの供給体制を構築し、発電コストをシリコン型と同等またはそれ以下にすることを目指しています。

認証・安全基準の整備

ペロブスカイト太陽電池には微量ながら毒性のある鉛が含まれていることも課題の一つです。

破損や廃棄時に鉛が漏出すれば、土壌や水質の汚染につながる可能性があり、環境への悪影響が懸念されます。

鉛フリーな光吸収層の開発も進められていますが、発電効率はまだ低い状況です。

また、新技術の導入には安全基準や認証制度の整備も不可欠です。

経済産業省を中心に、JIS規格の策定や技術認証制度の導入が進められていますが、これらの制度整備も実用化のタイミングに影響を与える要素となります。

ペロブスカイト太陽電池の実用化はいつ?

各企業の開発状況や政府の施策を踏まえると、ペロブスカイト太陽電池の実用化は段階的に進展していくことが予想されます。

いつから私たちの生活に取り入れられるのか、時期ごとの展望を見ていきましょう。

2025年~2030年が実用化フェーズ

ペロブスカイト太陽電池の実用化は、2025年頃から始まると予測されています。

国内の主要メーカーでは、積水化学工業が2025年の事業化を目指し、キヤノンも2025年の量産開始を目標としています。

東芝も2025年度以降の市場投入を目指しており、パナソニックホールディングスは5年内にガラス建材一体型ペロブスカイト太陽電池を量産化する目標を掲げています。

矢野経済研究所の調査によれば、各メーカーの量産開始時期は早くても2028年頃と見込まれており、資源エネルギー庁の「2030年までにGW級の量産体制構築」という方針の実現にはハードルがあるとの見方もあります。

2025年頃は一部のモデル住宅や施設での実証導入が始まり、2027年以降に一部分野での商用化が進み、2030年に向けて本格的な市場拡大が期待されています。

ペロブスカイト太陽電池の実用化が先行しそうな分野

ペロブスカイト太陽電池のユニークな特性を活かせる分野から、順次実用化が進んでいくと予想されます。

特に従来の太陽電池では対応できなかった用途で、その価値が発揮されるでしょう。

建築分野(BIPV:Building Integrated PV)

ペロブスカイト太陽電池の実用化が最初に進むのは、建築分野、特に建材一体型太陽光発電(BIPV)の分野と思われます。

屋根材や外壁、窓ガラスなどに組み込むタイプの製品が開発されており、美観を損ねないデザイン性も強みです。

積水化学工業は災害時に避難所となる体育館の屋上への設置を想定しており、ペロブスカイト太陽電池の軽量性を活かして軽量屋根にも設置できる利点を強調しています。

パナソニックホールディングスは「発電する建材ガラス」の開発を進めており、建築分野での活用を見据えています。

モビリティ・農業・インフラ分野

建築分野に続いて実用化が期待されるのが、モビリティや農業、インフラ分野です。

電気自動車やドローン、バスなどへの搭載や、ビニールハウス、看板、電柱など既存の非発電設備への付加価値として活用される可能性があります。

積水化学工業は、国土交通省が検討中の鉄道の線路脇などへのペロブスカイト太陽電池の設置にも興味を示しています。

また、同社はNTTデータと共同で国内初となる建物外壁へのフィルム型ペロブスカイト太陽電池の設置実験を2023年に開始しており、2024年には国内初の営農型ペロブスカイト太陽電池の共同実証実験も始めています。

一般家庭への普及はこれらの分野よりも少し先になる可能性がありますが、技術の成熟と量産体制の確立に伴い、徐々に身近なものになっていくでしょう。

まとめ

ペロブスカイト太陽電池は、軽量・柔軟で多様な設置場所に対応できる次世代の太陽光発電技術として、実用化に向けた動きが着実に進んでいます。

国内では積水化学工業、キヤノン、パナソニックホールディングスなどの大手企業が2025年前後の商用化を目指して開発を加速させており、政府も脱炭素社会の実現に向けたキー技術として支援を強化していく見込みです。

実用化に向けては耐久性向上、量産技術の確立、コストダウンなどの課題が残されていますが、各社の技術開発により着実に解決に向かっています。

2025年から2030年にかけて段階的に実用化が進む見込みで、まずは建築分野やインフラ分野から導入が始まり、その後一般家庭へも広がっていくと予想されます。

建築現場博士がおすすめする太陽光発電システムは『ダブルZERO』です。

太陽光発電システムの設置と災害対策を初期費用0円でおこなえます。

ダブルZEROを提供しているSolaCoe株式会社は、新築住宅向けに4,000件の太陽光発電システムを設置した実績とノウハウを持っています。

太陽光発電システムの申請代行もおこなっており、太陽光発電システムの経験がない工務店様でも心配はありません。

またオンライン・オフライン形式での勉強会開催や提案ツールの提供をおこなっており、太陽光発電が未経験であっても安心して施主様に提案が可能です。